La mayor tragedia de indocumentados en Estados Unidos; dos víctimas eran huastecos.

En pleno aniversario de la Batalla de Puebla, ellos estaban listos para librar la suya: Una lucha contra la pobreza que sentían que en su país los asfixiaba, un combate contra ese mundo que se les cerraba sin dar oportunidades, una rebelión ante la desesperación por no ganar lo suficiente.

Fue por esas razones que ese 5 de mayo de 2003, salió desde “Plan de Iguala” el trío de ebanenses: Óscar, Ricardo y José; los tres de apellidos González, pero sin parentesco entre sí. El primero había cumplido los 18 años apenas en marzo, Ricardo tenía 24 años y José 26.

"Iba bien agüitado, apenas si movió sus manos diciéndonos adiós", recordó melancólico Cresenciano Pérez al traer a la memoria aquella tarde, cuando la vetusta Ford blanca de la familia transportó a Óscar a Ciudad Valles. El aspirante a bracero regresaría más pronto de lo previsto y en una forma muy distinta a la que imaginó.

El primer punto era Matamoros y de ahí Harlingen, Texas, para enrolarse en un contingente hasta Michigan (muy al norte, cerca de la frontera con Canadá), donde los esperaba –lo que ellos pensaban entonces- sería un “paraíso” llamado United States. Pero las cosas cambiarían radicalmente y de manera fatal.

LA TRAGEDIA

Tyrone Williams, un chofer radicado en Nueva York pero nacido en Jamaica (según sus primeras declaraciones a la fiscalía del sur de Texas) atestó su tráiler de 18 ruedas con indocumentados de diversas procedencias y nacionalidades. Era el fatídico martes 13.

La promesa hecha a los ilegales de poner a funcionar el aire acondicionado del remolque no se cumplió, y el amontonamiento de más de medio centenar de personas en ese espacio cerrado durante varias horas del trayecto, empezó a causar estragos ante la falta de oxígeno. La temperatura en el interior superaba ya los cuarenta grados.

Para Óscar y Ricardo de nada sirvieron los intentos por abrir espacios en la caja, ni las llamadas de emergencia que un centroamericano hizo por medio de su celular: Una comunicación fue tomada en broma y la otra se interrumpió; también la vida de los dos huastecos se cortó en medio de una indescriptible agonía.

Williams (diría en su comparecencia) detuvo el camión ya en la madrugada del 14 de mayo, casi para llegar al poblado de Victoria, Texas. Le había despertado curiosidad una calavera que los ilegales habían desprendido en su desesperado intento por llamar la atención; cuando abrió la compuerta se encontraría frente a 18 cadáveres.

Sabedor de su culpabilidad separó el trailer y en él huyó. La policía lo detendría poco después, al igual que a tres miembros de una familia Rodríguez de Harlingen, quienes habían participado en el embarque en la frontera sur; a Tyrone se le decretaría el máximo castigo: Cadena perpetua.

EL DOLOR

Transcurrido el miércoles, la televisión nacional dio la noticia de la tragedia. "Yo estaba comiendo cuando mi chamaco entró corriendo y me dijo que en la casa de mi carnal todos estaban llorando", recuerda don Beto González, tío y vecino de Oscar; la angustia y la preocupación los devoraba por dentro pensando lo peor.

Todavía tuvieron que esperar algunas horas, hasta que la información empezó a fluir y la identificación de los cuerpos a través de pertenencias y testigos confirmó la tragedia para las dos familias González: Óscar y Ricardo habían perecido en su intento por ganar dólares. De los tres emigrantes ebanenses, solo de José no se sabía nada.

En su vivienda cercada con cactáceas, ubicada sobre la calle “Plan de San Luis” -a unos metros de la calle principal- doña Esther Salas Guerrero también compartía la incertidumbre y el dolor, que disminuiría después al enterarse que su hijo estaba con vida, atendido en un hospital texano.

A través de los noticieros supo que su vástago permanecería en Texas para testificar contra los traficantes. "Ojalá que ya me lo echen pa'cá" -comentaba anhelante la mujer- "ya se había ido antes dos veces, pero seguro que después de esto ya no lo vamos a dejar que se vaya”.

LA REPATRIACIÓN

Del 14 al 18 de mayo de 2003 la tragedia de los indocumentados mexicanos fue noticia en los medios informativos, el seguimiento hablaba de la pena que sentían sus familiares al no poder velar sus cuerpos todavía, debido a los burocráticos trámites para la repatriación. Finalmente, el jueves 22 el dolor volvería a revivirse a su llegada al país que los vio nacer.

Transportados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, los ataúdes color café claro metálico marcados con un nombre y un número, tocaron suelo nacional. La solidaridad mexicana que se da –generalmente- solo en estos casos, volvió a hacerse presente.

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se enlazaron para facilitar los traslados esa noche y a la madrugada siguiente. De esta forma, poco después de las 9 de la mañana del 23 de mayo, Oscar y Ricardo estaban de regreso en su lugar de origen: “Plan de Iguala”.

ADIÓS A ÓSCAR

Empleados de una funeraria de Puebla llevaron el cuerpo hasta la casa marcada con el número 114 de la calle “Venustiano Carranza”. Desde la noche anterior los noticieros televisivos hablaron de la repatriación y las autoridades también habían enterado a sus deudos; así que la espera empezó desde temprana hora del viernes 23 de mayo.

El arribo del féretro originó un cuadro desgarrador: Doña Delfina Guerrero Guerrero llorando inconsolable ante el rostro impasible de Óscar; las dos caras separadas solo por el frío cristal que cubría la caja. A un costado estaban sus hijas Dominga, Cristina y Claudia, igual de dolidas.

El cortejo atravesó el amplio patio frontal y se acomodó en la casita del fondo, construida con raja de palma y techada en lámina; se había adornado con globos de colores y desde Ébano facilitaron a la familia los ornamentos fúnebres: Un fondo aterciopelado en rojo, y los cirios eléctricos del mismo color, debajo la simbólica cruz de cal.

La gente que esperaba de pie a un lado de la pequeña cocina de palma o en el corredor de la casa de material (donde ondeaba una bandera del Partido Acción Nacional), poco a poco fue tomando su lugar en las sillas de lámina y de plástico que se consiguieron para la ocasión, acomodadas todas debajo de dos amplias lonas.

Gerardo González Pérez, hombre de 52 años, trataba de ser fuerte, y ocultando bajo lentes oscuros las lágrimas por la pérdida de su hijo, organizaba los detalles aún pendientes del funeral, "lo vamos a enterrar mañana como a la una, porque tenemos que velarlo…", dijo secamente, mientras sus hermanos, primos y algunos vecinos se acercaban solícitos.

Con una playera roja de algodón doña Delfina seguía enjugando el llanto, no se había separado un instante del ataúd, y Felipe –otro de sus hijos- de playera negra sin mangas y “cola de caballo”, permanecía consolador con su mano sobre el hombro de la mujer, quien solo se levantaba al cabo de unas horas para salir a tomar un poco de aire.

Se percibía el ambiente de luto, todos estaban como adormilados, a varios se les veían los ojos enrojecidos, por la desvelada y por el llanto; ni el ruido de la licuadora al preparar los alimentos inmutaba a los presentes. Cerca del mediodía lloviznó un poco, y don Gerardo invitó a los acompañantes a comer algo.

Pocos aceptaron, otros seguían comentando la tragedia, entre ellos Guillermo Mata, un amigo de Óscar y primo de Ricardo, la otra víctima: "Nombre, si antes no me iba al otro lado, con esto menos; cuando mucho le tiro (me voy) pa'Guanajuato, porque conozco, ya he estado trabajando ahí".

DESPEDIDA A RICARDO

A unos quinientos metros, sobre la calle “20 de noviembre” la desolación tenía otro escenario: Era el domicilio de Ricardo González Mata. Primero una vivienda de concreto, luego una pequeña casa de palma, y por el corredor, al fondo, el ataúd –idéntico al de Óscar- justo frente a otra casa de bloques.

Sobresalía una corona de flores que envió la Liga de Futbol de “Plan de Iguala”, a la que pertenecía y donde dejó muestras de buen deportista. Esta ocasión vestía formal, con pantalón negro, camisa blanca y un moño al cuello, con barba y bigote bien afeitados, en ese rostro sereno detrás del vidrio transparente.

Amigos y familiares estaban por doquier: Sus padres Guadalupe Mata y Juan González, sus hermanos Carmela, Bernardo, Francisco y Juan, y su viuda Alicia Pérez Vázquez. Su abuelita Ignacia Peña Huerta –un poco más fuerte y activa a pesar de la edad- se encargaba de coordinar, dar órdenes, y hasta de cuidar a Ricardito.

El pequeño, de casi dos años de edad, jugaba en la parte trasera de la casa junto a otros niños mayores, ignorante de su orfandad, pero reacio a las fotografías. Tenis azules, short rojo y camiseta blanca sin mangas, pelo corto y sumamente dinámico; "está chiquito, ojalá no le vaya a afectar tanto esto", comentaron esperanzadas un par de vecinas.

LA ÚLTIMA MORADA

Sobre esa misma calle hacia el este se ubicaba la única iglesia del pueblo; en el templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe se programó la misa para el mediodía del sábado 24. Era la última escala de Óscar y Ricardo antes de ser llevados a su destino final; y otra vez fluyeron las lágrimas, en una humedad que se entremezcló con la bendición sacerdotal.

Pero el desconsuelo mayor fue en el panteón, una superficie pequeña al sur de “Plan de Iguala”, sin circular, a la que se llegaba por un largo camino entre huizaches. Las fosas –una junto a la otra- aguardaban a los dos cuerpos de los ebanenses, que eran abrazados por sus padres y hermanos, en un afán inútil de no separarse de ellos.

El ritual de despedida debió cumplirse a pesar del dolor; la tierra donde nacieron estaba lista para “abrirle los brazos” a sus hijos Óscar y Ricardo González, esa tierra a la que abandonaron para ir en busca de nuevas oportunidades, esa tierra –que ahora sí- no los dejaría partir jamás.

ESPERANDO AL TERCER GONZÁLEZ

Más de tres años después: Para finales de 2006, en aquella casa de la calle “Plan de San Luis” continuaba la espera. No había luto, pero sí incertidumbre y soledad por José Manuel González Salas, quien tenía 26 años cuando salió la tarde del 5 de mayo de 2003 desde “Plan de Iguala” (municipio de Ébano) rumbo al vecino país del norte, junto con Óscar y Ricardo.

Esther Salas Guerrero y María de Jesús Martínez Espinoza, madre y esposa –respectivamente- del único huasteco sobreviviente de la tragedia, afirmaron que en sus relatos, a José no le gustaba entrar en detalles al recordar la noche cuando ocurrieron los hechos cerca de Victoria, Texas, mientras viajaba con otros indocumentados en un camión.

“Nos ha contado que se les acabó el aire, que hicieron un agujero en el tráiler, y luego todos se iban peleando por acercarse al hoyo y poder respirar, dice que estaban desesperados; por eso creemos que se fueron cansando hasta que se quedaron ahí, sin fuerzas, y muchos se murieron”: Narraron las mujeres.

Según las pláticas de José por teléfono, dentro del transporte que –ellos creían- los conduciría hacia el éxito y que terminó arrojándolos a las garras de la muerte, todo estaba oscuro: “Cuando él vio lo que estaba pasando, pensó que lo mejor era no moverse, no esforzarse mucho, se quedó cerca de la entrada de aire y fue como pudo sobrevivir…”

“Cuando abrieron la puerta salió de inmediato para que se lo llevaran a un hospital (cerca de Houston); ahí le pusieron suero, oxígeno y lo atendieron durante varios días. Al salir se fue a Houston, donde (su papá Pedro González Gámez) tiene familiares y ahí se quedó a vivir un tiempo, porque las autoridades no lo dejaron ir…”

“Nos dijo que el Gobierno de Estados Unidos lo apoyó con un permiso de trabajo que le renuevan constantemente, a cambio de que fuera a la corte a testificar en el juicio contra las personas que detuvieron como responsables de la tragedia; primero iba cada mes y después cada tres meses…”

“El juicio es largo y no sabe cuándo vaya a regresar, solo se comunica por teléfono una vez al mes; nosotras ya queremos que vuelva, pero nos conformamos con oír su voz”, comentaban de manera alternada las mujeres, agradecidas aún con la vida porque –a diferencia de sus dos familias vecinas- ellas no tuvieron que velar a nadie.

Tras su recuperación en Houston, José Manuel sacó provecho de las facilidades gubernamentales y se trasladó a Michigan a trabajar en la industria de la construcción, allá se reunió con María del Carmen, su hermana mayor y madre de Adriancito, el pequeño de tres años que dejó bajo la protección de su madre.

En “Plan de Iguala” se habían quedado sus dos hijos: Víctor Manuel y Yénesis, quienes (entonces de ocho y siete años, respectivamente) eran estudiantes de Primaria. Estaban al cuidado de su abuela Esther y de su madre María de Jesús, con quien el sobreviviente tenía nueve años viviendo en unión libre.

José enviaba dinero constantemente y nada les faltaba, pero la inquietud de las mujeres surgía cuando el pequeño les repetía que extrañaba a su padre y deseaba irse a Estados Unidos para estar a su lado. La tragedia que estuvo a punto de alcanzarlos no era un temor que lograra romper ese lazo de amor entre padre e hijo.

LAS DESGRACIAS COLATERALES

Claudia González Guerrero mostraba su diploma expedido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE); podría hacerlo seguramente con mucho orgullo, pues la razón –impresa en la parte inferior- señalaba: “Por haber obtenido el primer lugar en aprovechamiento en el ciclo escolar 2005-2006, promedio 9.87”.

Sin embargo, pese a su capacidad demostrada como estudiante del Centro de Bachillerato Comunitario “Símbolos Patrios” de Plan de Iguala, no podría continuar sus estudios debido a las dificultades económicas que enfrentaba su familia desde la muerte de su hermano Óscar.

Para la familia de Claudia las circunstancias se volvieron más complicadas, cuando el fallecimiento del joven ebanense –en aquel tráiler con indocumentados en Victoria, Texas- aceleró la enfermedad de su padre Gerardo González Pérez, quien a los 54 años murió el 25 de enero de 2006.

Doña Delfina, su madre, pidió apoyo de una beca para aligerar los gastos de la Preparatoria, “pero dijeron que no se podía”. Luego el egreso de otro de sus hijos aumentó las deudas, que ya de por sí eran muchas desde que el marido estuvo internado, antes de fallecer.

Si en el programa “Estímulos a la Educación” no hubo resultados, tampoco ocurrió con “Oportunidades”. Con lo poco que ingresaba se sostenía toda la familia, porque las ganancias que alguna vez hubo por la cosecha de sorgo, se esfumaron en el pago de la hospitalización de su difunto esposo.

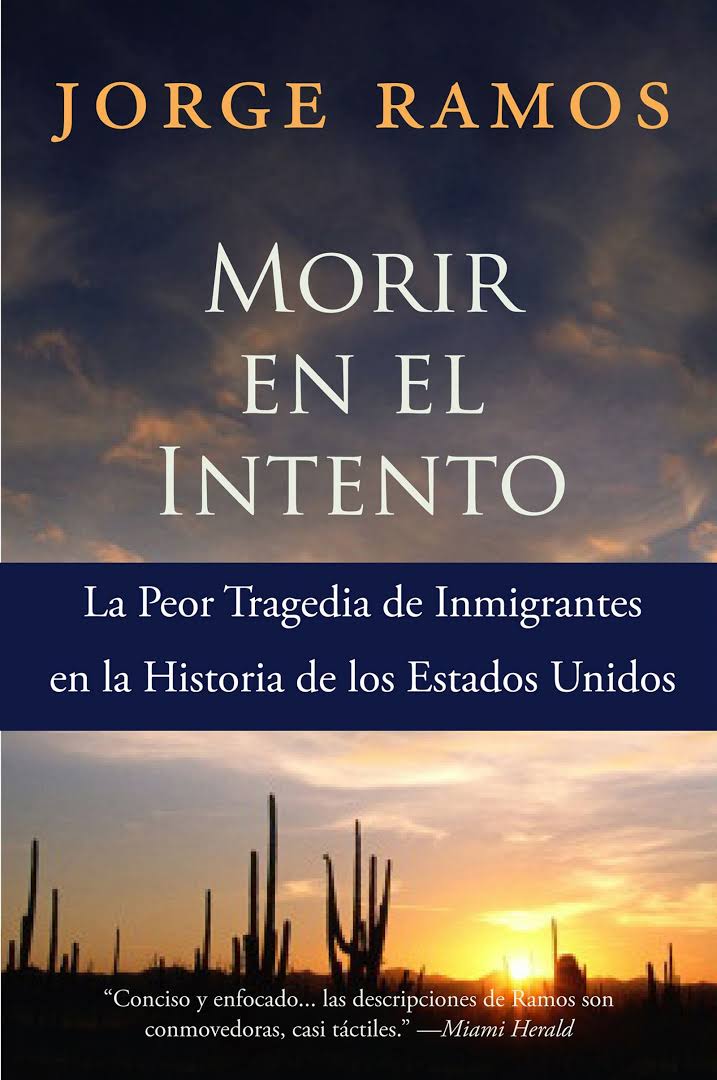

MORIR EN EL INTENTO

Por esas fechas, el conocido periodista estadounidense Jorge Ramos, plasmaría en su libro “Morir en el intento” la tragedia de los González y acompañantes. El comunicador viajó a Victoria, y calificaría el hecho como “la peor tragedia de inmigrantes en la historia contemporánea de Estados Unidos”.

“El martes 13 de mayo fue uno de los días más calurosos vividos en el sur de Texas en la primavera de 2003”: Escribió, al detallar en su libro, que en algún momento del viaje, los inmigrantes atrapados en el interior del camión pudieron haber sentido temperaturas superiores a los 49 grados Centígrados.

“Las altas temperaturas del día, sumadas a la humedad y al calor emanado por las decenas de cuerpos, convirtieron la caja del tráiler en una trampa mortal”: Agregaría el presentador del Noticiero Univisión en su obra, la cual brinda al lector una cantidad de datos sobre los peligros de cruzar la frontera de forma ilícita.

La intención del trabajo, relató Ramos, es hacer que nadie olvide el problema de la frontera y del flujo de los inmigrantes. Presenta todo tipo de detalles para visualizar la desgracia ocurrida en Victoria: Fechas, nombres, lugares, teléfonos, direcciones y hasta el precio que pagaron los indocumentados por su viaje.

“Morir en el intento” es el relato de la trágica muerte de 19 inmigrantes dentro de un tráiler en Texas, de los 54 sobrevivientes y de la mujer de 25 años de edad a quien se acusó de ser responsable de organizar la operación. Entre los muertos había un niño de cinco años de edad, quien fue encontrado abrazado de su padre muerto.

En sus páginas cita que las puertas del transporte solo se podían abrir por fuera, y poco después de iniciar el trayecto empezaron a sudar copiosamente, y a deshidratarse. En su desesperación los inmigrantes gritaron, golpearon las paredes del camión, y abrieron un pequeño orificio en la puerta para poder respirar; pero nada sirvió.

A las cuatro horas de camino, se abrieron las puertas del tráiler en una gasolinera de Victoria. Dentro había 17 personas asfixiadas; otras dos morirían más tarde en el hospital. Nunca antes había ocurrido algo así en la historia de la inmigración en Estados Unidos.

¿Quién metió a esta gente dentro sin posibilidad de escapatoria? ¿Quién autorizó que en el grupo hubiera un niño de cinco años? ¿Por qué nadie respondió a por lo menos una llamada telefónica hecha con un celular desde dentro del tráiler? ¿Escuchó el chofer y su acompañante los gritos de desesperación de los inmigrantes que transportaba?

Estas son algunas de las preguntas que responde el laureado periodista en su libro, en una narración que se acerca a la novela, sin dejar de ser periodismo, Ramos cuenta la historia de varios de los sobrevivientes, desde el momento en que dejaron sus lugares de origen, hasta lo acontecido en el transporte, y el transcurso del juicio derivado de los fatales hechos.

(FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE MAYO DE 2022).